Miroir de soi, miroir du monde

Cet automne, la galerie Gowen consacre une exposition collective au corps faisant dialoguer le travail de cinq artistes internationaux. Par l’autoportrait, certains expriment des histoires personnelles, tandis que d’autres évoquent la mémoire de faits historiques.

Qu’il soit féminin, queer ou encore noir, le corps est de nos jours éminemment politique. Restant silencieux, il est le réceptacle des aprioris que le spectateur projette sur lui. Qu’il le veuille ou non, le corps véhicule des valeurs identitaires en accord ou non avec les pensées de son propriétaire. Parfois, il réduit même une personne à son apparence, lui ôtant tout autre attribut. On pourrait citer comme exemple le fait d’être une femme et d’être est constamment considérée pour les qualités et les caractéristiques attribuées à son genre. Dans leur art, les artistes se réapproprient non seulement leur corps, mais aussi l’image qu’il incarne. De cette manière, ils renversent les préjugés et les stéréotypes en représentant leur corps sous des angles de vue divergeant.

Ayana V. Jackson, Black Rice, série From the Deep : In the wake of Drexciya , 2019

Corps colonisés

Dans ses photographies, l’artiste docteure en sociologie Ayana V. Jackson revalorise l’image du corps noir à travers un autoportrait retraçant l’histoire de la diaspora afro-américaine. Dans son dernier projet de recherche, From the Deep : In the wake of Drexciya, développé dans le cadre d’une bourse au Smithsonian National Museum of African Art à Washington, l’artiste se penche sur les mythes et la mémoire collective. Le terme Drexciya vient du nom d’un duo légendaire de musique électronique de Détroit formé par James Stinson et Gerald Donald, dont les albums narrent le mythe de Drexciya, une cité engloutie dans l’Atlantique abritant les descendants de femmes enceintes esclaves jetées par-dessus bord des bateaux du commerce triangulaire. Cette légende raconte que les enfants se sont transformés en créatures pouvant respirer sous l’eau. Drexciya devient ainsi une œuvre majeure de l’Afrofuturisme, présentée au Jeu de Paume en 2018. Cette œuvre numérique résonne fort avec le travail d’Ayana V. Jackson qui décide d’incarner ces mères dans sa série de photos From the Deep : In the wake of Drexciya. L’œuvre It is only when you lose your mother that she becomes myth donne une autre dimension à ce mythe, le rendant plus tangible, car il ne faut pas l’oublier qu’il repose sur des faits historiques. Ici, l’artiste revêt des tenues rappelant les divinités de l’Afrique de l’Ouest, en particulier Mami Wata (Lire : https://le-chat-perche.ch/sirenes-des-temps-modernes/). Les tissus rapportés par la créatrice sénégalaise Rama Diew contribuent à l’incarnation de ces personnages mythologiques par Ayana V. Jackson. De cette façon, elle va au-delà d’un travail artistique, et crée un véritable hommage à la culture afro-américaine.

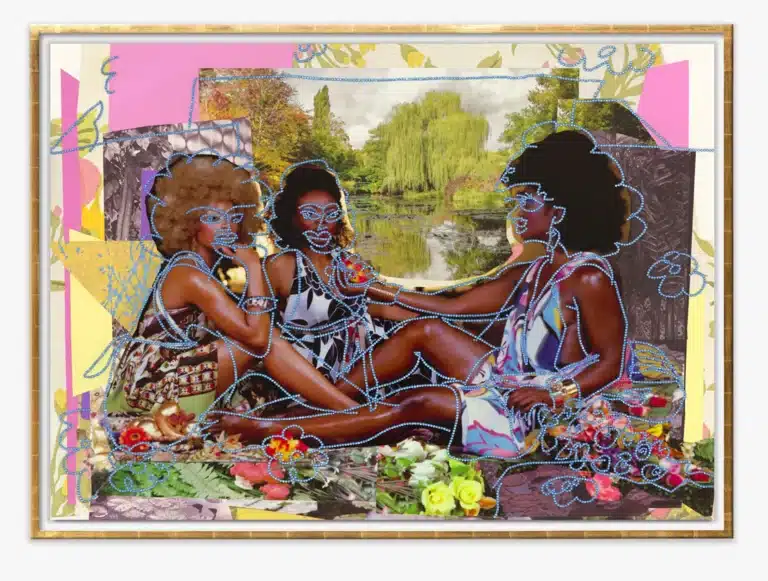

Si l’on se penche sur l’imagerie occidentale héritée de l’histoire de l’art, on notera que les corps noirs sont aux abonnés absents. L’artiste franco-béninois Roméo Mivekannin tente de corriger le tir en réinterprétant l’imagerie historique occidentale en remplaçant le visage de ses protagonistes par le sien. Ainsi, Kimono Rouge de George Hendrik Breitner et La femme à la rose de Vallonton prennent une tout autre dimension. Sur des tissus allant du velours au coton brut, l’artiste sublime l’être en le faisant émerger de la pénombre. La chanteuse de rue d’Edouard Manet devient ainsi énigmatique. Dépouillé du décor qui l’entoure dans la toile originale, le personnage surgit de nulle part, comme si l’artiste voulait évoquer l’effacement de l’identité accélérée par la colonisation. En effet, durant ces temps obscurs, la culture liée à l’histoire de l’art occidentale était portée aux nues, comme s’il s’agissait de la seule expression possible de l’art. Mais malgré tous ces faits, l’œuvre de l’artiste s’affranchit de tous ces dogmes académiques. Lorsque l’on fait face à l’un de ces personnages, tout disparaît, à tel point que nous pourrions mourir sous l’intensité de leurs regards. Les figures arborant le visage de Roméo Mivekannin dont l’incarnation de représentations propre à l’histoire de l’art occidentale provoque en duel l’imagerie habituelle que l’on se fait de tels sujets sont juste époustouflantes.

Roméo Mivekannin, La Chanteuse de Rue after Manet. Photo: Julien Gremaud

Corps paysage

Dans l’œuvre de Bruno Gadenne, le corps revient à ses origines. S’aventurant dans des contrées lointaines, souvent exotiques, l’artiste ne fait plus qu’un avec la nature. Il se reconnecte avec lui-même, mais aussi avec son environnement, une chose de plus en plus difficile à notre époque. Prendre le temps devient en 2025 un véritable besoin, qui se reflète aussi dans les tendances sur les réseaux sociaux. Fini le luxe ostentatoire, les influenceurs prônent désormais une qualité de vie bien plus authentique. Sans trop de surprise, l’œuvre de Gadenne, ancrée dans la figuration contemporaine depuis des décennies fait donc écho aux nouvelles aspirations des jeunes générations. Chez l’artiste, le temps est suspendu, il oscille entre l’éveil et le sommeil. Usant du procédé de la nuit américaine, initialement utilisée dans le cinéma, le corps se fond dans la végétation environnante avec un jeu de lumière subtile, révélant chaque détail du paysage. Dans Le Sommeil et Le Chant des Étoiles, on ne sait pas si l’artiste est plongé dans un songe ou est en pleine méditation. On retrouve une forme de spiritualité dans Le bassin vert (2021). Ici, le corps est tout petit dans le paysage, soulignant ainsi la grandeur de la nature et l’humilité que l’homme doit éprouver face à elle. Cette notion, on la trouvait déjà dans le romantisme allemand, sublimé par Caspar David Friedrich. Dans une volonté de poétisation du monde, le paysage est éclairé de lumière douce dont l’un des buts est de révéler les sentiments humains. Chez Bruno Gadenne, on s’éloigne de la mélancolie ambiante pour s’approcher d’une forme de spiritualité proche des croyances ancestrales où l’humain vivait en harmonie avec la nature et n’essayait pas de la contrôler.

Bruno Gadenne, Le bassin vert, 2021. Roméo Mivekannin, Après Vallotton Femme à la Rose. Photo: Julien Gremaud

Sacre de la beauté

Dans une esthétique épurée à l’extrême, Marta Zgierska nous livre une vision de son corps exempt de tout défaut. De cette manière, elle exacerbe la pression qui repose sur les épaules des femmes en ce qui concerne leur apparence physique. Dans Votive figure, on ressent l’importance que les femmes accordent à la beauté. Cette série fait référence aux offrandes votives. Les ex-votos ont pour but de demander protection ou guérison, la plupart du temps, à la Vierge Marie. Ces offrandes se matérialisent parfois par une figurine de cire représentant une partie de l’anatomique, telles que des jambes et des mains. Ici, l’artiste s’enduit de cire et dédie son corps à un nouveau culte: celui de la beauté. L’inconfort causé par la chaleur de la cire sur sa peau symbolise le sacrifice. En effet, ces dernières années ont créé des dérives nous poussant parfois à vouloir gommer le moindre défaut. Comme nous sommes de plus en plus photographiés ou filmés, rien que par le biais de visio-conférence, cela nous a poussé à nous interroger de plus en plus sur l’importance de notre apparence. Souvent, elle traduit une certaine performance et une constance exigée dans le monde du travail. Il est intéressant de se pencher sur le fait que Marta Zgierska a eu un grave accident de voiture en 2013. Le trauma causé par cet événement a fortement influencé sa manière de percevoir le corps, qui incarne à la fois la fragilité et la résistance.

Marta Zgierska, Untitled, série Post, Selfkiss I et Votive Figure VI, série Votive Figure. Photo: Julien Gremaud

Incarnation de nos mémoires

Connue pour ses sculptures monumentales en fils d’acier galvanisé, l’artiste britannique Sophie Ryder s’intéresse de près aux créatures mythologiques telles que le Minotaure. Dans une hybridation poétique, elle incarne une Lady Hare, composée de son propre corps coiffé d’une tête de lièvre. L’artiste avoue ne pas chercher à représenter formellement l’animal, mais une version stylisée qui évoque ses sentiments. Depuis toujours, elle puise son inspiration dans la mythologie grecque et la nature pour narrer une expérience humaine.

Parfois, le corps est support d’une mémoire moins glorieuse entraînant des souffrances qui se transmettent. Avec Archival Impulse Ayana V. Jackson s’inspire des images de la collection Duggan Cronin et de photographes d’époque inconnus pour se réapproprier l’image du corps afro-américain. Se représentant dans des poses lascives rappelant celles imposées aux femmes noires dans les zoos humains, elle joue avec une esthétique confrontant le noir et blanc et le sépia des photos d’antant à la couleur. Ce procédé peut rappeler que l’on ne peut pas faire abstraction du passé et qu’il nous poursuit dans l’élaboration de nos sociétés futures. Dans Poverty pornography l’artiste interroge les liens entre la représentation photographique misérabiliste des corps des peuples du sud, les stéréotypes raciaux et les préjugés culturels qui persistent aujourd’hui. Elle explique s’être mis volontairement en scène, car elle ne voulait pas imposer une forme de représentation problématique évoquant la domination à une autre femme.

De manière diverse, le corps des artistes de l’exposition With my Body portent leur histoire. À travers des gestes et des postures, ils appréhendent des sujets profonds qui résonnent fortement avec l’actualité.

With my Body

Jusqu’au premier novembre chez Gowen

Ayana V. jackson, Destruction, série Poverty pornography 2011. Sophie Ryder, Girl with knees up, 2011. Photo: Julien Gremaud

Roméo Mivekannin, Jeune Couple Ouled Nail. Photo: Julien gremaud

Ayana V. Jackson, Cascading Celestial Giant I, série From the Deep : In the wake of Drexciya, 2019